記事の内容

デジタル化が進む現代において、利用しているツールへログインするためのパスワードは、重要な情報資産を守る最も基本的な鍵です。しかし、サイバー攻撃の手口は日々巧妙化し、情報漏洩や不正アクセスのリスクは年々大きくなっています。こうした外的リスクから情報を守るために不可欠となるのが「パスワードポリシー」です。

今回は、パスワードポリシーの目的、IPA(情報処理推進機構)が推奨する基準や企業の責務も踏まえ、情報セキュリティを強化するために推奨される具体的な設定までを解説します。

適切なパスワードポリシーを導入し運用することは、デジタル社会におけるセキュリティリスクを大幅に低減し、組織や個人の安全なオンライン環境を築くための最重要課題の一つです。皆様の情報資産を守るための具体的なヒントとなれば幸いです。

パスワードポリシーとは

パスワードポリシーとは、情報システムやサービスを利用する際に設定するパスワードに関して、その作成、管理、運用に関する一連の規則や要件を定めたものです。

これは、ユーザーが安全なパスワードを設定し、適切に管理することを促し、不正アクセスや情報漏洩のリスクを低減することを主な目的としています。

特に企業や組織においては、情報セキュリティ対策の根幹をなす重要な要素の一つとして策定され、従業員や関係者に対して遵守が求められます。

パスワードポリシーの定義

パスワードポリシーは、セキュリティを確保するための具体的な指針であり、その適用範囲によって企業や組織、あるいは個人のセキュリティ意識として捉えられます。

企業や組織におけるパスワードポリシー

企業や組織が保有する情報資産を守るために、従業員や外部関係者が利用する各種システムへのアクセスパスワードについて、遵守すべき具体的な基準を明文化したものです。

これは情報セキュリティガイドラインや規定の一部として位置づけられ、情報システム部門やセキュリティ担当者によって策定されます。定期的な見直しと更新が必須であり、全従業員への周知徹底と教育を通じて、組織全体のセキュリティレベル向上を目指します。

パスワードポリシーが定める主な項目

パスワードポリシーには、パスワードの脆弱性を低減し、セキュリティを強化するための具体的なルールが盛り込まれます。一般的に、以下のような項目が定められます。

| 項目 | 概要 |

|---|---|

| パスワードの文字種と長さ | パスワードの強度を高めるための基本的な要件です。英大文字、英小文字、数字、記号などを組み合わせることを義務付け、かつ最低文字数を設定します。 例えば、「8文字以上で、英大文字、英小文字、数字、記号のうち3種類以上を組み合わせる」といったルールが一般的です。 |

| パスワードの有効期限 | 一定期間ごとにパスワードの変更を義務付けるものです。パスワードが万が一漏洩した場合のリスクを低減する効果がありますが、ユーザーの利便性を損なう可能性も考慮し、最近ではその必要性について見直しの動きもあります。 例えば、「90日ごとにパスワードを変更する」といった設定が見られます。 |

| パスワードの使い回し禁止 | 過去に使用したパスワードや、他のサービスで利用しているパスワードの再利用を禁止するルールです。 一つのパスワードが漏洩した際に、他のシステムへの不正アクセスを防ぐために非常に重要です。例えば、「直近5世代のパスワードは使用できない」といった制限が設けられます。 |

| アカウントロックの条件 | パスワードを一定回数間違えた場合に、一時的にアカウントをロックする設定です。 総当たり攻撃や辞書攻撃といった不正ログイン試行からアカウントを保護します。 例えば、「パスワードを5回連続で間違えた場合、30分間アカウントをロックする」といった条件が設定されます。 |

パスワードポリシーの目的

パスワードポリシーを策定し、その遵守を徹底させることには、主に以下の目的があります。これらの目的を達成することで、組織や個人の情報セキュリティを総合的に強化します。

不正アクセスからの保護

脆弱なパスワードは、サイバー攻撃者による不正アクセスの主要な経路の一つです。パスワードポリシーによって強力なパスワード設定を促すことで、総当たり攻撃や辞書攻撃、推測による不正ログインのリスクを大幅に低減し、システムやデータへの不正な侵入を防ぎます。

情報漏洩リスクの低減

不正アクセスは、個人情報や機密情報といった重要なデータの漏洩に直結します。パスワードポリシーを徹底し、安全なパスワード運用を確立することで、情報漏洩のリスクを最小限に抑えることが可能になります。これにより、組織の信頼性維持や法規制遵守にも貢献します。

セキュリティ意識の向上

パスワードポリシーの存在と、その内容を従業員や利用者に周知することで、情報セキュリティに対する意識を高める効果があります。単にルールを課すだけでなく、その背景にあるセキュリティリスクを理解させることで、従業員一人ひとりがセキュリティ対策の重要性を認識し、自律的に安全な行動を取ることを促します。

パスワードポリシーが必要な理由

パスワードポリシーは、単なるパスワードのルールブックではありません。デジタル資産と個人情報を保護し、組織の信頼性を維持するための重要なセキュリティ基盤です。サイバー攻撃が巧妙化し、情報漏洩のリスクが高まる現代において、その必要性はますます高まっています。

セキュリティリスクの低減

最も直接的な理由は、不正アクセスや情報漏洩といったセキュリティリスクを低減することにあります。脆弱なパスワードは、サイバー攻撃者にとって格好の標的となり、組織に甚大な被害をもたらす可能性があります。

不正アクセスからの保護

強力なパスワードポリシーを導入することで、ユーザーアカウントへの不正アクセスを困難にし、システムやデータが攻撃者の手に渡るのを防ぎます。パスワードは、デジタル世界における「鍵」であり、その鍵が簡単に破られてしまえば、どんなに強固なセキュリティシステムも意味をなしません。

例えば、従業員が安易なパスワードを設定していると、そのアカウントが乗っ取られ、内部システムへの侵入を許してしまいます。これにより、顧客の個人情報が流出したり、企業の競争力を左右する機密情報が外部に漏れたりする事態につながりかねません。

組織全体のセキュリティ意識向上

パスワードポリシーは、単に技術的な設定に留まらず、組織全体のセキュリティ文化を醸成する上で重要な役割を果たします。

パスワードポリシーを従業員に周知し、その重要性を教育することで、一人ひとりがセキュリティに対する意識を高め、責任感を持って行動するよう促すことができます。これにより、セキュリティ対策が形骸化することなく、組織全体で継続的にセキュリティレベルを向上させる土台が築かれます。

パスワードポリシーで推奨される設定

パスワードポリシーを策定する上で、どのような設定が推奨されるのでしょうか。ここでは、セキュリティを最大化しつつ、利用者の利便性も考慮した具体的な設定項目と、それぞれの推奨事項について詳しく解説します。

パスワードの複雑性に関する設定

パスワードの複雑性は、不正アクセスや辞書攻撃、ブルートフォースアタックなどからアカウントを保護するために不可欠です。複数の文字種を組み合わせることで、パスワードの推測や解析を困難にします。

推奨される文字種の組み合わせ

一般的に、以下の4種類の文字種を組み合わせることが推奨されます。

- 大文字のアルファベット(A-Z)

- 小文字のアルファベット(a-z)

- 数字(0-9)

- 記号(!, @, #, $, %, ^, &, *, -など)

避けるべきパスワードのパターン

パスワードの複雑性を高めるだけでなく、特定のパターンを禁止することも重要です。

- ユーザー名、メールアドレス、組織名など、個人や組織に関する情報を含むパスワード

- 連続する文字や数字(例: “abcde”, “12345”)

- 繰り返しの文字や数字(例: “aaaaa”, “11111”)

- キーボードの配列順の文字(例: “qwerty”, “asdfgh”)

- 「password」「admin」「root」など、推測されやすい一般的な単語

- 誕生日、電話番号など、公開情報から推測可能な情報

パスワードの長さに関する設定

パスワードの長さは、パスワードの強度を決定する最も重要な要素の一つです。長ければ長いほど、解析に要する時間が飛躍的に増加し、セキュリティが向上します。

推奨される最低文字数

一般的には8文字以上に設定されているケースが多いですが、セキュリティ機関や専門家は、最低でも12文字以上、可能であれば16文字以上のパスワードを推奨しています。特に、複雑な文字種を組み合わせた長いパスワードは、非常に高いセキュリティを確保できます。

| 推奨される長さ | 備考 |

|---|---|

| 12文字以上 | 一般的なWebサービスや社内システムで最低限推奨される長さ |

| 16文字以上 | より高いセキュリティが求められる場合、特に機密情報を扱うシステムで推奨 |

パスワードの有効期限(定期変更)に関する設定

以前はパスワードの定期的な変更が推奨されていましたが、近年ではその有効性について見解が分かれています。情報セキュリティの国際的なガイドラインを発行するNIST(米国国立標準技術研究所)などでは、パスワードの定期的な変更は必須ではないとされています。

定期変更の必要性に対する非推奨理由

パスワードの定期変更は、ユーザーが覚えやすい簡単なパスワードに変更したり、以前のパスワードに似たものを選んだりする傾向があるため、逆にセキュリティリスクを高める可能性があるとされています。

推奨される対応

- 原則として定期変更は不要 パスワードが漏洩していない限り、無理に定期変更を強制する必要はありません。

- 漏洩が疑われる場合の即時変更 アカウント情報が漏洩した可能性や、不正アクセスの兆候が見られた場合は、速やかにパスワードを変更するよう利用者に促すことが重要です。

- 初期パスワードの強制変更 システム利用開始時の初期パスワードは、利用者が任意で設定した複雑なパスワードに強制的に変更させるべきです。

- システム管理者の判断 組織のセキュリティ要件や業界規制(PCI DSSなど)によっては、定期的なパスワード変更が義務付けられている場合もあります。その際は、組織のセキュリティポリシーとして適切な期間(例: 90日、180日)を設定します。

パスワードの再利用制限に関する設定

パスワードの再利用は、過去に利用したパスワードを再び使用することを指します。一度漏洩したパスワードが再利用されると、他のシステムでも不正アクセスされるリスクが高まります。

推奨される設定

直近で利用したパスワードは再利用できないように設定することが推奨されます。一般的には、過去5~10世代のパスワードを記憶し、それらの再利用を禁止する設定が効果的です。

| 設定項目 | 推奨値 |

|---|---|

| パスワード履歴の記憶数 | 5世代以上(可能であれば10世代以上) |

アカウントロックアウトの設定

アカウントロックアウトは、連続したログイン失敗があった場合に、一定期間アカウントをロックする機能です。これは、ブルートフォースアタックや辞書攻撃といった総当たり攻撃からアカウントを保護するために有効です。

推奨される設定値

ログイン失敗回数とロックアウト時間のバランスが重要です。厳しすぎると正規の利用者がロックアウトされてしまう可能性があり、緩すぎると攻撃者に突破される危険があります。

| 設定項目 | 推奨値 |

|---|---|

| ログイン失敗回数 | 3回~5回 |

| ロックアウト時間 | 15分~30分(または管理者の解除まで) |

ロックアウトされた際には、利用者への通知や、管理者が解除できるような仕組みも考慮すると良いでしょう。

パスワード変更時の注意点と運用

パスワードポリシーは設定するだけでなく、その運用も重要です。特にパスワード変更時の利用者への配慮や、組織としての管理体制が求められます。

初期パスワードの利用禁止

システムから自動発行される初期パスワードは、利用開始時に必ず利用者自身が設定したパスワードへ強制的に変更する必要があります。

最近のツールでは初回ログイン時に強制的に変更するケースが多くなっています。

パスワードの共有禁止

パスワードの共有は禁止する必要があります。

共有されたパスワードは、誰がいつ使用したかの追跡が困難になり、セキュリティリスクが大幅に高まります。個々のアカウントに適切な権限を付与し、共有の必要性をなくす運用が求められます。

また、アカウントの共有も同様のリスクを含んでいます。

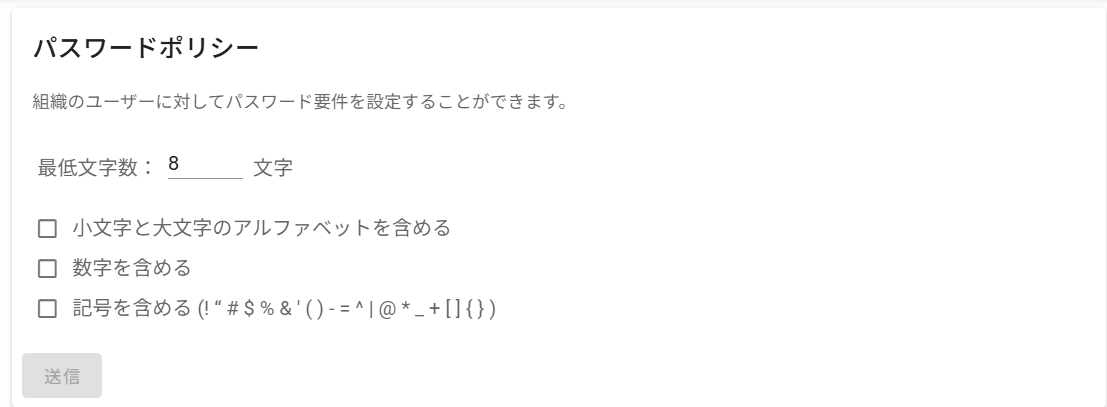

ネクスタ・メイシで設定可能なパスワードポリシー

ネクスタ・メイシではパスワードの文字数の設定と利用する文字種をお客様のパスワードポリシーに合わせて設定いただくことが可能です。

また、ログイン試行回数の変更はできませんが、4回ログインに失敗すると該当アカウントで一定期間ログインできなくなる仕様になっています。

また、パスワードポリシーとは別に、脆弱なパスワードを設定しようとした場合、システム側で判断されて設定できないような機能を搭載しています。

まとめ

いかがでしょうか?パスワードポリシーをしっかり制定し、運用することで企業のセキュリティレベルの向上、従業員のセキュリティ意識の平準化を図ることできます。

パスワードポリシーは、設定するだけでなく、その重要性や内容を定期的に従業員へ教育し、啓発することが不可欠です。「なぜこれらのルールが必要なのか」「どのようなリスクがあるのか」を理解してもらうことで、従業員のセキュリティ意識を高め、ポリシーの遵守を促すことができます。

最近のツールではツールのログイン時のパスワードポリシーを企業ごとに設定できるケースも増えてきていますので、活用してみてはいかがでしょうか?